- 当前位置:首页 >葵青區 >足跡化石裏的遠古世界

游客发表

三峽地區的埃迪卡拉紀足跡化石

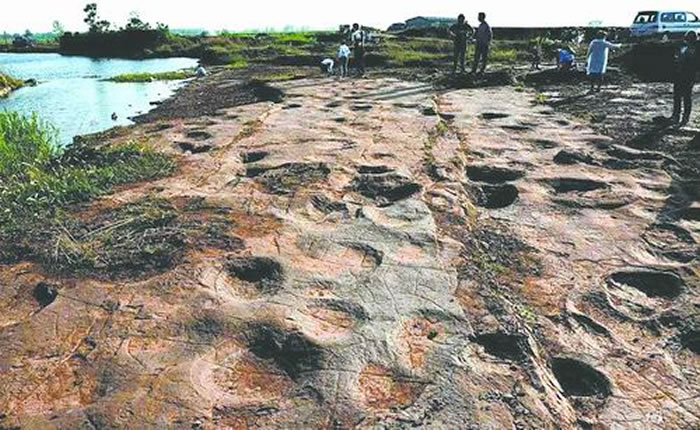

山東郯城恐龍足跡點

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學報(張文靜):根據地上存留的腳印就可以判斷出腳印主人的體態特征、行走習慣……這看起來像是現代刑偵專家的工作。但在古生物學領域,也有一群人做著類似的工作,他們通過足跡來追尋億萬年前生物的身體密碼。

這些古生物學家尋找和研究的寶貝,就是足跡化石。根據留在這些足跡化石上的蛛絲馬跡,他們不但可以推斷出足跡主人的種類、身份,還能再現出它們當時的生活場景。

劈開石頭尋痕跡

四五年前,中科院南京地質古生物研究所研究員陳哲帶著團隊來到了湖北宜昌三峽地區,他們此行的目的是尋找化石。

位於此地的埃迪卡拉紀生物群是陳哲等人在2011年夏天發現的。這裏的山間有很多石灰岩,研究人員將這些大石頭劈成小石頭,再把小石頭劈開,觀察裏麵有沒有化石的痕跡。尋找化石是個枯燥的力氣活,20多人劈上一天,也未必能發現一塊化石。好在功夫不負有心人,一天,陳哲劈開一塊石頭,發現裏麵有一些特別的痕跡。“這會不會是某種古生物留下的足跡呢?”帶著這樣的懷疑,陳哲把它放在包裏,背回了南京的辦公室。

回到南京後,陳哲仔仔細細地對這件化石進行了研究。觀察之後,他發現,這件化石上有兩列由動物行走過程中附肢在沉積物表麵形成的凹坑,這兩列足跡之間相距1~2厘米,明顯是由兩側對稱的動物爬行留下的。此外,這樣的足跡還說明這個動物爬行時肚子是離地的,化石上還有這個動物鑽進沉積物中打洞的痕跡。

此後經過一係列分析,陳哲認為,這個足印的主人應該是身長約2厘米、寬1厘米、兩側對稱且有附肢的節肢動物、環節動物或者它們的祖先。這塊化石也成為了目前已知最古老的動物足跡化石。“這一發現說明在寒武紀之前,具有附肢且兩側對稱的複雜動物已經出現。”陳哲告訴《中國科學報》記者。

6月6日,美國《科學》雜誌子刊《科學進展》發表了這項研究成果。

對足跡化石,包括陳哲在內的古生物學家們早已不陌生。足跡化石,是遺跡化石的一種,指的是保留於沉積岩層麵上的動物足印化石。除了足跡化石外,遺跡化石還包括潛穴、糞化石、鑽孔等。

為何足跡化石能夠吸引古生物學家的關注?“這是因為,足跡化石雖然不能像實體化石那樣保存生物完整的形態,但從足跡化石中,我們可以分析出生物大概的形態特征和行為學特征,比如它如何走路。”陳哲解釋說,而在前寒武紀到寒武紀的轉折時期,足跡化石顯得尤為重要。“因為那時候保留下來的動物實體化石太稀少了。前寒武紀的生物是沒有骨骼的,隻有在非常特殊的條件下才能保存下來。”

“當直接證據缺失的時候,我們隻能通過間接證據——遺跡化石來推測當時的環境,反推是哪些生物留下的足跡、它們有沒有複雜的動物行為等。那些比較可靠的遺跡化石,能給我們提供前所未有的信息。”中科院南京地質古生物研究所副研究員殷宗軍介紹說。

足跡透露恐龍日常生活

如果說在前寒武紀的足跡化石,是因為實體化石稀少而尤顯珍貴的話,那麽最近另一項針對恐龍足跡化石的研究,則體現出足跡化石其他豐富的研究價值。

6月18日,《白堊紀研究》發表了一項關於恐龍足跡的研究成果,由中國地質大學(北京)副教授邢立達帶領的團隊,在中國山東郯城對一大批恐龍足跡進行了研究和鑒定。

邢立達團隊此次發現的恐龍足跡點,包括了肉食性恐龍、植食性恐龍以及鳥類在內的七種類型,共300多個腳印。在這些恐龍足跡中,最具研究意義的是四道並列的兩趾型足跡,它們的主人是恐爪龍。“它們每個足跡隻有7~8厘米長,組成了四道行跡卻始終保持平行狀態,這是典型的群居性的體現。”邢立達說,“此前足跡學家發現的恐爪龍類恐龍足跡大多數是‘獨行俠’,隻有一例是平行的行跡暗示著群居,這讓古生物學者對科普讀物與影視中群居生活的伶盜龍的生活方式(又譯迅猛龍)打上了大大的問號。此次我們發現首例小型馳龍類確鑿的群居性的證據,可以說為這個爭議畫上了句號。”

古生物學家對恐龍足跡的研究也是由來已久。在中國,恐龍足跡研究開始於1929年,那一年古生物學家在陝北神木侏羅紀地層中發現了禽龍類的足跡。此後,1940年在遼寧朝陽發現了多達400餘個恐龍足跡。1949年以後,多個地方的恐龍足跡被陸續發現。2001年,在甘肅永靖鹽鍋峽兩平方千米範圍內,古生物學家共發現了10個恐龍足跡化石點、數千個足跡,其規模之大、數量之多、多樣化程度之高、保存之好,均為亞洲前所未見。2010年在山東諸城,人們又發現了包含3000多個恐龍足跡的大型化石點,這些足跡顯示一群大型蜥腳類恐龍在進行集群遷徙,而另一群大型獸腳類恐龍在追捕一大群小型鳥腳類恐龍。這可能是世界上最大規模的恐龍追捕現場了。

相比於前寒武紀生物來說,恐龍骨骼化石留存下來的較多,但為何恐龍足跡還會如此吸引人呢?

邢立達在其所著的《恐龍足跡》一書中解釋道:“因為恐龍足跡具有骨骼化石無法替代的作用,骨骼化石保存的僅是恐龍死後那些支離破碎的信息,但足跡化石保存的卻是恐龍在日常生活中的精彩瞬間。恐龍足跡不僅能反映恐龍的生活習性、行為方式,還能解釋恐龍與周圍環境的關係,這些都是古生物學家夢寐以求的寶貴信息。”

比如,很早以前,古生物學家認為那些巨大的遠古蜥腳類生活在水中,隻有依靠水的浮力才能托起它們龐大的軀體。1938年,美國得克薩斯州發現了大批的巨龍類足跡,從而否定了學者們先前的推測。足跡清楚地告訴人們,即使是巨大的蜥腳類,也完全可以利用四肢來支撐身體,在陸地上行走。

很早以前,古生物學家也不能確定恐龍是否群居。同一種類的骨骼化石聚集在一起,大多數是因洪水衝積。美國生物學家奧斯特羅姆通過觀察鴨嘴龍的足跡,發現這些鴨嘴龍是群居的,且具有一定的社會性。此後陸續發現的大量恐龍足跡群也證實了這一點。

足跡化石的價值爭議

雖然長期以來古生物學家已經對足跡化石發表了大量研究,但對這些遠古動物留下的腳印,學界仍有一些爭議。

有人認為,足跡化石並不是動物主體,而隻是留在沉積物上的痕跡,它們隻有地質學上的意義,如鑒定地層是否逆轉和足跡形成時的地質時代,提供古地理學、古生態學方麵的信息;另一派觀點則認為,足跡化石在生物學上具有重要的意義。

“我覺得這兩方麵觀點都有道理。足跡化石確實可以反映地層條件,這在前寒武紀非常重要。事實上,前寒武紀和寒武紀的界限就是用一種遺跡化石作為標準的。所以說,遺跡化石具有地層學意義是肯定沒有問題的。”陳哲說道,“同時,足跡化石也具有重要的生物學意義。比如我們此次在三峽地區發現的埃迪卡拉紀足跡化石,是斷斷續續的兩排足印,而不是兩條拖痕。我們就可以依此確定它是有足的動物。而此前報道的絕大多數埃迪卡拉紀動物都是固著的、不會動的,或者一些能留下拖痕的蠕蟲類。這就是足跡化石的生物學意義。”

之所以會存在這種爭論,陳哲認為,關鍵在於足跡化石往往不能確定是具體哪一種生物留下的。“恐龍還好一些,當我們對某一種動物的特征了解得非常透徹時,我們也許可以把一塊足跡化石和某一種動物對應起來。但對於一些動物,比如各種各樣的蝦、蟹來說,它們的足跡都差不多。所以我們隻能判斷出一大類動物,但很難具體到某一種生物。”

“此外,同一種生物在不同時期或者不同環境中,也可以造出不一樣的足跡。這就給足跡化石和造跡生物的一一對應造成了困難。不像我們看到一個實體化石,就立刻能很清楚地看到這種生物長什麽樣。”殷宗軍補充說,“但在前寒武紀和寒武紀底部,化石記錄非常稀少,我們並不清楚早期動物長什麽樣,所以對那個時候的足跡化石,我們隻能通過類似的現生動物足跡來推測。”

如果足跡化石和足跡主人的化石能夠同時出現在一個地方,這個問題或許就能迎刃而解了。但遺憾的是,造跡生物和足跡化石往往很難保存在同一個地方。

“兩者的埋藏環境有著顯著不同。比如,頁岩裏能夠保存很多軟軀體動物的化石,但這種軟泥對足跡化石的保存就不太友好了。足跡化石的保存需要稍硬一點的環境,比如砂岩,但如果動物死在孔隙率較高、含水較多的砂岩中,就比較容易腐爛。”

研究越來越熱

雖然伴隨著爭議,但史前足跡仍成為了近年來古生物學家熱衷研究的對象,發表的研究結果越來越多,也越來越引起人們的關注。

“至少在前寒武紀時期的遺跡化石領域,研究是越來越熱了。”陳哲介紹說,“因為前寒武紀已經發現有埃迪卡拉紀生物群的化石,古生物學家認為這些動物長得像有足動物,而且是兩側對稱的,但怎麽能證明它會動呢?如果它們會動,就會留下足跡。所以現在足跡化石在前寒武紀化石研究中越來越受到重視,研究也越來越多。”

以前,古生物學家們也在世界範圍內發現了一些前寒武紀的足跡化石,但大部分都比較簡單,個頭也很小,大概都在一厘米以下,比如蠕蟲類的爬痕。“發現了之後,大家也具體說不上來它是哪一種生物,隻能說是一種會動的生物。所以原來的報道少,引起的關注也少。”陳哲說。

隨著足跡化石的發現,其保存與保護也成為人們關心的問題。對此,陳哲更傾向於原地保存。“在三峽地區發現的足跡化石,我們就力爭原地保存。如果某一個化石麵上的化石比較多,我們會將原始層麵的一半揭掉,帶回來作研究,另外一半留在原地,如有研究需要,我們可以再去當地看,或者做成模型帶回來。”

對於未來足跡化石的研究,陳哲期待古生物學家能與現生生物行為學的研究專家的跨領域結合能夠更加深入。“足跡化石本身就是動物行為學和古生物學交叉的領域。現在,大家也開始慢慢意識到這個問題了。如今,一些現生生物行為研究專家,會在實驗室中進行大量的實驗,比如讓不同的蟲子在各種泥、沙介質上爬,從而研究它的足跡形態特征,或者到海邊沙灘去拍攝生物足跡,然後與一些足跡化石進行對比,推測這種足跡可能是由什麽動物形成的。在這方麵如果我們能有更多的合作交流,足跡化石的研究會更深入。”陳哲說。

随机阅读

- 解鎖斑斕的新衣 《帆海王:燃燒意誌》特性時拆體係暴光

- 《食之左券》周年慶線下參展好謙閉幕,上海CP23返圖去襲

- 究竟什麽是色域,色域是不是越高越好?

- 量子點電視優缺點有哪些?量子點電視/OLED電視有什麽不同?

- 坎公騎冠劍十三期會戰BOSS流沙怪陣容及打法

- 精忠報國的民族英雄嶽飛的故事

- 《喜之鐵拳4》DLC齊新去襲 新角色戰浩繁新要素

- 解鎖斑斕的新衣 《帆海王:燃燒意誌》特性時拆體係暴光

- 三國殺移動版新年狂歡夜紅包口令分享

- 妄想山海神草蘊養玩法攻略

- 快樂家族“濤\昕”不容易的故事

- 傳《古惑狼》多人新做將表態Xbox+B社公布會

- 交誼聯盟 跨服苦戰 《沒有婦君2》足遊9.0版本燃情開啟

- 好國紐約州推出法案 正式啟認電子產品消耗者維建權

热门排行